「つながり」たくない私の居場所・石黒好美の「読み/書く福祉」

【今月の3冊】

『マイノリティの「つながらない権利」』(雁屋優、明石書店)

『ひとり空間の都市論』(南後由和、ちくま新書)

『江戸とアバター』(池上英子・田中優子、朝日新書)

いつだって、ひとりになりたかったのだ。

クラブに行くのもひとりになるためだったし、買物も食事も誰かを誘おうとはほとんど思わないし、ひとり飲みもひとり旅も大好き。知らない街のビジネスホテルで小さな部屋に籠もって、ベッドでビールを飲むと心の底からほっとする。

しかし福祉の仕事に関わり始めたら、「つながり、つながり、つながり」なのだ。人と人とがつながり、人と企業がつながり、NPOがつながり、行政がつながり、地域住民がつながる地域共生社会を作ることが福祉の仕事です、と言われて久しい。ちなみに昨年からは「孤独・孤立対策推進法」も施行されており、決して人をひとりにはさせないぜ!という、国からの熱いメッセージを感じる。

いや、わかるんですよ。ホームレス状態になった人と関わる活動をしているとつくづく感じるのです。人がホームレスになるのは仕事がないからでも、お金がないからでもない。人とのつながりが全く断たれてしまっているから、ということがほとんどなのです。失業しても無一文になっても、親がいる、家族や親戚がいる、友人がいる、少しだけでも泊めてくれたり、お金を貸してもらえたりする知り合いがいる。それだけで住所を失わないですむ可能性は格段に大きくなる。しかし、そのどれもないと展開が早い。派遣会社の寮やネットカフェを転々とするしかなかったり、路上で夜を明かさざるを得ない暮らしの人たちのうち、誰にも頼れなかった/頼らなかった人の割合は相当に多い。

だからといって、「そうか、よし、じゃあ私も積極的につながっていこう!」とはならないというか……。分かっていてなお、それでもやっぱりひとりでいたいなあ、そっとしておいてほしいなあ、という私の気持ちは変わらないのであった。

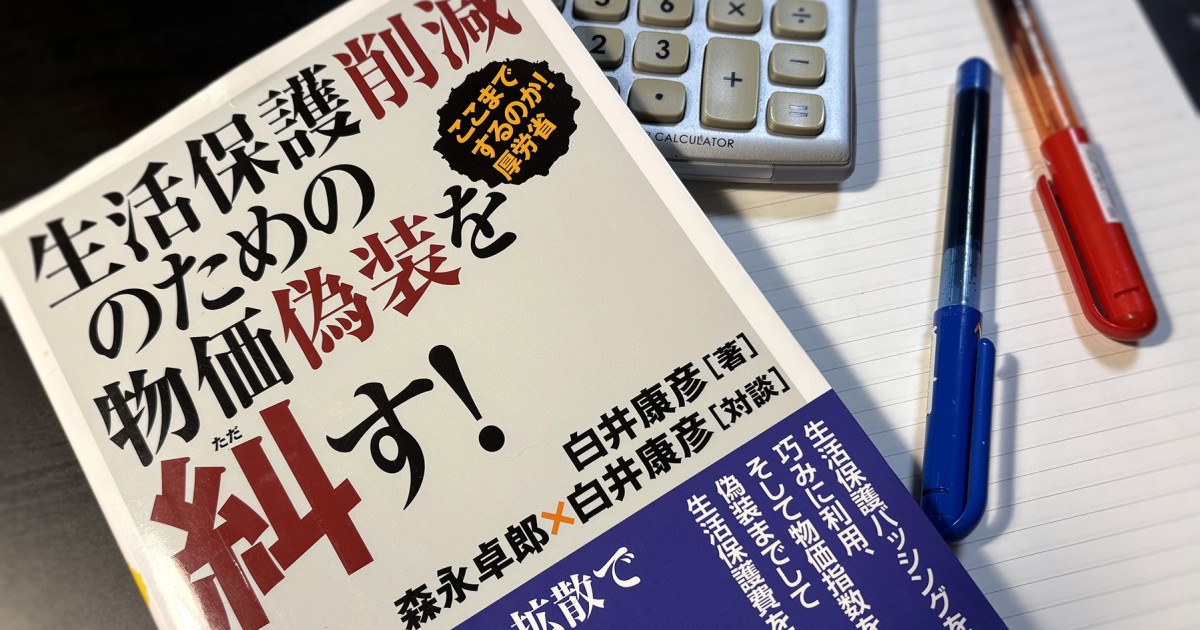

生存のために強いられる「つながり」

『マイノリティの「つながらない権利」』は、障害者やいわゆるLGBTQ+といったマイノリティが「つながることを強いられている」現状を問う一冊だ。

著者はアルビノ(生まれつき皮膚や髪、目の色が薄く生まれる遺伝性疾患。視力障害を伴うことが多い)であり、発達障害の一つであるASDの当事者であり、うつ病患者でもあり、セクシュアルマイノリティでもある。

マイノリティであるほど、生存に必要な情報が患者会、当事者会などの「コミュニティ」に入らなければ得られないという。アルビノという疾患について知りたくても、世に出ているのは難しい学術論文ばかり。弱視や非常に日焼けに弱いという性質を日常で具体的にどうケアしていくか、という工夫はほぼメディアには出ていないので、同じ苦しみを持つ先達に出会える患者会が頼みの綱なのだ。

つらいのは自分だけではないと安心できたり、他者の経験や知恵から学べたりと、同じ属性を持つ人の集まる当事者会のメリットは大きい。

しかし、どうしてもこうしたコミュニティに「つながれない」「つながりたくない」マイノリティもいる。精神障害やLGBTQ+のコミュニティは大都市には多いが、地方在住者にはアクセスが難しい。最近はオンラインでつながれる機会が増えたが、家族に隠れて参加したい人、自室や自分のPC、スマホを持っていない子どもや若者はつながりづらい。

また、特に著者のような「ダブル・マイノリティ」など、複数のマイノリティ性を持っている人も参加のハードルが上がる。アルビノのコミュニティでは発達障害や精神障害に必ずしも理解がある人ばかりではないし、発達障害ゆえに持つ困難さに配慮されたコミュニティでも、セクシュアルマイノリティに対する差別があったりする。

そもそもコミュニケーションが苦手な人、コミュニケーションにさほど楽しみや必要性を感じていない人はキツいのではないだろうか。同じ疾患や障害を持っているからといって、ことさらに誰かと交流したいとは思っていないのに、生きていくための情報にアクセスしようと思うとコミュニティに参加しなければならない。人はひとりでは生きていけない、つながりが大事だ、誰でも支え合って生きている。そんなことは分かっている。でも「つながらなければ、生きられない」となったら、それは選択肢がない状態での決断を強いられているだけではないだろうか。

東日本大震災のときからよく言われてきた「絆」という言葉になんとなく違和感を持った人が多いのも、このためではないだろうか。つながらなければ生きられない、だから協力しろ、というのは正論かもしれないが、ややもすれば全体主義である。

都市はひとりになるための実験場

そもそもひとりでいることはそんなにいけないことなのだろうか?