石黒好美の「書く福祉」・雑誌のない世界、世界のない雑誌

そう、インターネットの影響はあまりに甚大だ。サイモン・レイノルズは「インターネットの普及によって、本当の意味でのアンダーグラウンドという概念は消えてしまった。いまでは誰もが簡単にあらゆる情報を見つけられる」と嘆いている。

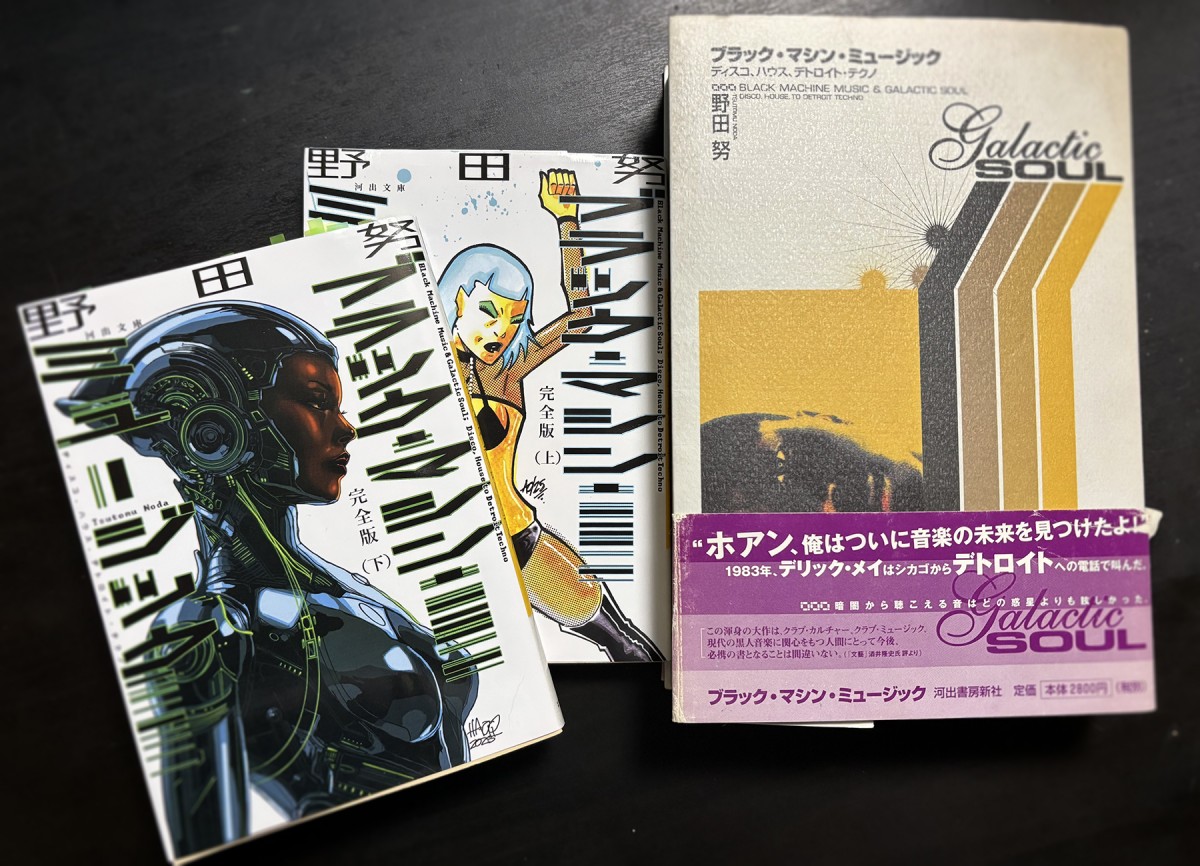

野田努さんの名著『ブラック・マシン・ミュージック ディスコ、ハウス、デトロイト・テクノ』が先月、「完全版」として上下巻に分かれた文庫になった。タイトルの通り、1970年代にニューヨークで生まれたディスコから、80年代のシカゴで大爆発したハウス、そしてソウルフルで力強いメッセージを持つデトロイト・テクノへと至る、ダンスミュージックの変遷を綴ったサーガだ。アメリカ社会でゲイや黒人が置かれていた状況に、ダンスフロアの喧騒やDJたちの情熱が臨場感たっぷりに重ねられる。新しい音楽とコミュニティの誕生に心が沸き立ち、主流文化に対するマイノリティの抵抗の言葉が重低音のように響く。

もとは2001年に刊行された本だが、内容は今なお色褪せないどころかよりヴィヴィッドに感じられる。自動車産業が没落し荒廃したデトロイトと、貧困が進み排外主義が幅を利かせる日本の状況がオーバーラップするからだろうか。音楽に人生を救われた経験がある人はもちろんのこと、どれだけ厳しい状態にあっても想像力を発揮して未来を切り開いてきた人たちのことを知りたいならば、ぜひ読んでほしい。

音楽以外の記事が面白い音楽雑誌

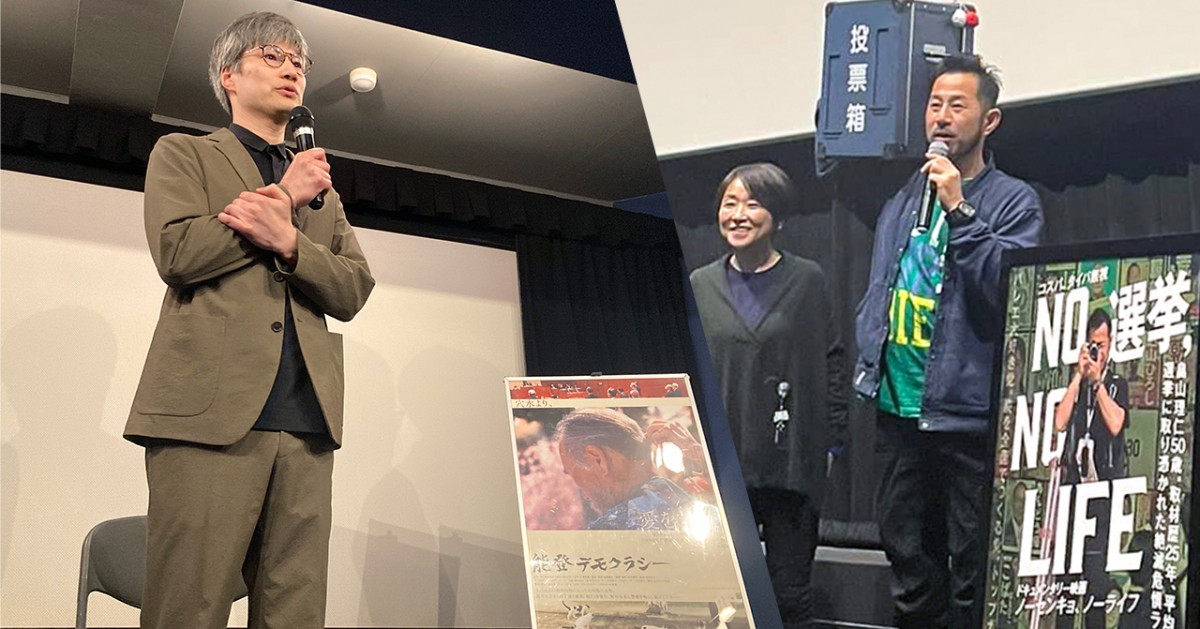

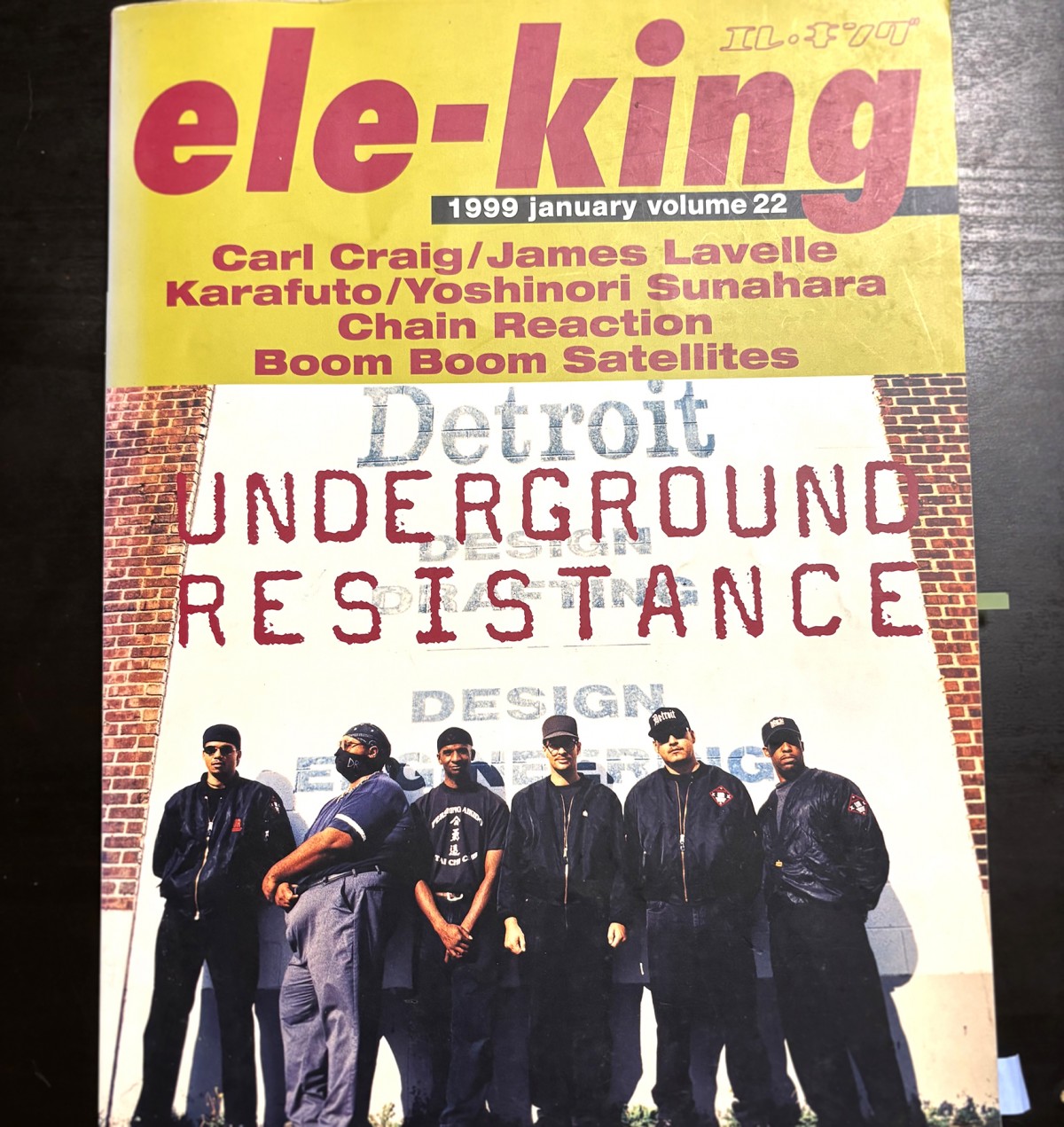

『ブラック・マシン・ミュージック』の著者である野田努さんは、音楽雑誌『ele-king』の編集長でもある。1995年に『日本初のテクノ専門誌』と銘打って発刊されたこの雑誌に、10代だった私はすっかり魅了された。ここに1999年の『ele-king』がある。

裁判制度のことを思い出してみよう。アメリカ式の「勝つためにそれぞれが最大限の権利を主張できる」というやり方と、日本式の「信頼できる国家に決めてもらう」というやり方。日本という国は、国民に「愚かでも善き人」であることを期待しているのだろう。逆にアメリカ国は、「人は悪くても、賢く逞しいこと」を期待している。

今、パ・リーグにとっての“敵”はみっつある。「逆指名ドラフト」「FA」「メジャーリーグ」である。有望な新人は軒並みセ(・リーグ)に奪われる。そして、手塩にかけて育てた貴重なスター選手は、脂ののった時期にパ・リーグから去ってしまうのだ。

最近の料理番組を観ていると、どれだけ目先の変わったものをつくれるかという成金趣味的な部分で奢侈を表現するばかりではなく、つくったものを “いかに食べるか” という視点でそれを暗示するようにもなってきた。客人の自由なオーダーでスタートし、そのきまぐれな采配で勝敗を振り分けることができる「ビストロスマップ」、あくまでも「食」を中心としながらもどれだけ会話を豊富にできるかというとんねるずの「食わず嫌い王」、出来上がった料理を食べられる人と食べられない人に分け、前者が後者の悔しがる前で旨そうに食すという「どっちの料理ショー」…

さすがに今読むと時代を感じるが、当時の私はめちゃくちゃ驚いた。だって『ele-king』ってテクノの雑誌でしょう? インターネットもほとんど普及していなかった当時、岐阜の田舎でテクノの情報を得るためには雑誌を読むしかなかった。確かに冒頭のカラーページはアーティストのインタビューとか新譜の紹介記事なのだが、後半のモノクロページには政治の話もあれば音楽と全く関係ない本や映画の紹介、スポーツやら食やら何だか分からないコラムが掲載されている。なんだこれは? と思ったけれど、すぐに音楽の記事よりも、雑多なモノクロページのほうを楽しみにして『ele-king』を買うようになった。

雑誌を通して世界を見る

私は『ele-king』を通して、イギリスの音楽にサッチャリズムが大きな影響を与えていたこと、サッカーやフーリガンのカルチャーと、テクノやロックの結びつきがあることを知った。ヨーロッパでもアメリカでも日本でも、政治や経済の情勢を音楽が照らし出していること、ドラッグと芸術の関係、音楽を批評する方法はサウンドの要素の分析だけにとどまらないこと、DJやサンプリングという手法がもたらす意味などを知った。

また、『ele-king』は小説家の町田康さんや保坂和志さんのページがある一方で、若手やまだ知られていない書き手の発掘にも抜群のセンスと熱意があった。今をときめくブレイディみかこさんや磯部涼さんも書いていたし、自作のミニコミ誌をコピーして作っていた人に、当時一番人気のあったDJの評論を書かせたりもしていた。その姿勢自体が既存の権威に媚を売らず、機材さえあれば誰でも曲を作って全世界に発表できる、アンダーグラウンドなダンス・ミュージックの潮流とリンクしていた。

田畑と低い山と国道沿いのチェーン店と、べたつく地縁と血縁の檻に囲まれ息苦しさばかりを感じていた私に、『ele-king』は「こんな世界があるんだ」と教えてくれた。Windows95という革新的なOSの登場が世間を賑わせていたが、「自分にとっては『ele-king』こそが世界への “窓” だ」と思っていた。

雑誌後半のモノクロページに雑多な本や音楽や映画の情報を掲載しているのは『ele-king』だけではなかった。ファッション誌だって必ずそんな構成になっていた。そもそも私がテクノを知ったのも、『CUTiE』 の隅っこに掲載されていた記事がきっかけだった。