石黒好美の「書く福祉」・よく知らないジャンルについて堂々と書く方法

クラブで遊びまくっていたら社会福祉士になったことでおなじみの私ですが、今度は「テクノが好きなら現代アートの記事も書けるでしょう」と、なメ研の関口さんからお声がけいただきました。ご依頼は大変ありがたいのですが、それは「ご飯が炊けるならパンも作れるでしょう」とか「英語がわかるならフランス語も話せるでしょう」くらい離れているのでは?

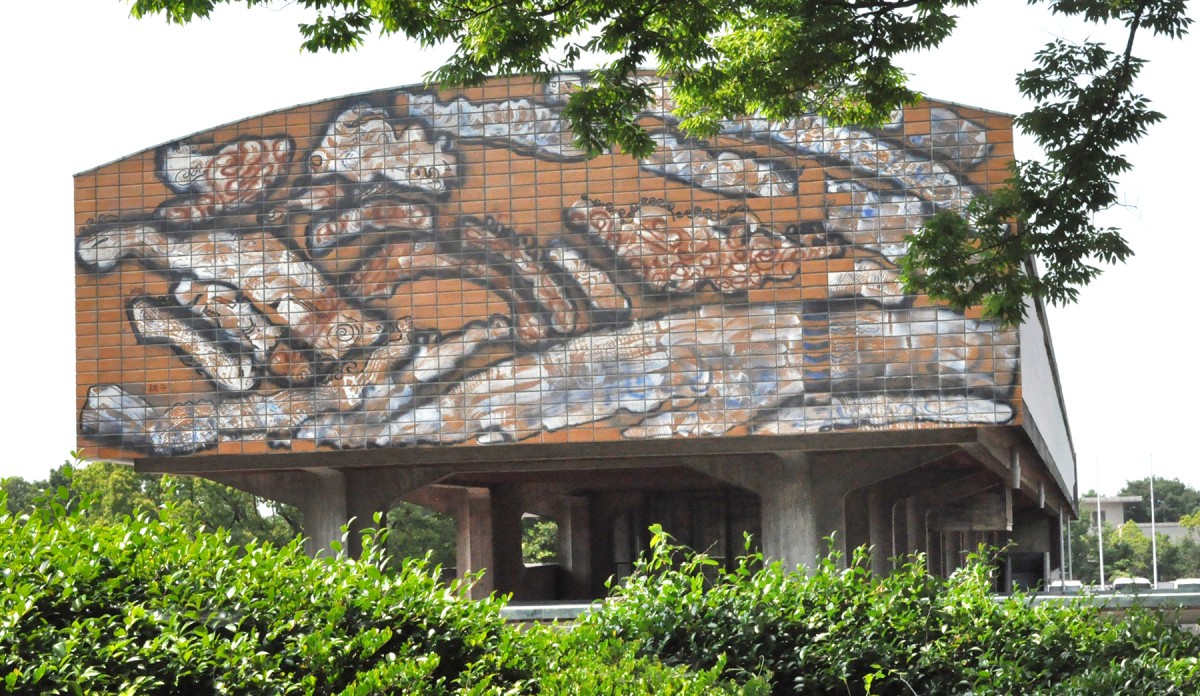

それでも「専門誌に書くわけじゃないから」「むしろアートになじみのない人に向けて書いてほしいから」と励まされ、長久手市の愛知県立芸術大学に赴きました。ちなみに私、このときまで「愛知県立芸術大学」の存在を知らず、「愛知県立大学」に行こうとしていたところを直前になって関口さんに止めていただいたのでした。あまりの無知ぶりに我ながらまたしても不安が募ります。

愛知県長久手市にある愛知県立芸術大学。関口さんが15年前に撮っていた写真をお借りしました。以下同様

なんでも書けると思っていた

小さい頃から読んだり書いたりすることが好きで、作文で何度も賞を取り、大学入試も小論文の配点が高いところを選んで突破してきました。若い頃の私はすっかり有頂天で、雑誌やWebの記事を読んでは「このくらいなら自分でも書けそう」とか「プロのくせにこの程度の文章力でいいわけ?」などと考えておりました。今思えば顔から火が出て、穴があったら隠れたきり数百年は出てきたくない思い出です。でも、皆さんもそう思ったことってありませんか?

スマホが普及する直前くらいの時期でしょうか。割引クーポン付きのフリーペーパーが大流行した時代がありましたよね。『HotPepper』を筆頭に、各地で地元の飲食店のクーポンや広告を入れられるだけ入れた冊子が、駅やらコンビニやら街のいたるところで配布されていました。広告費をかけられるお店はライターを入れていたかもしれませんが、ほとんどのお店のコピーは営業マンがささっと書いたり、お店の人が自ら見よう見まねで書いていたのではないでしょうか。

その媒体はそれでよかったんですよね。クーポンで集客することが目的だから。ところがいつしかクーポン冊子に限らず、飲食店に関する情報は「写真と予算さえ分かればいい」という風潮が主流になっていきました。味やお店の雰囲気、店主のこだわりなんかを「わざわざ」書くのは高級店を紹介する記事ばかりになり、タウン誌の予算はさらに削減されます。この後、素人によるブログやSNSが隆盛を極めることになりますが、これには「このくらいの食レポなら自分にだって書ける」という意識を、既存メディアが広めてしまったという背景もあるのではと私は思っています。

10年前、なんのツテもなくいきなりライターをやろうと思い立った私に仕事をくれたのもなメ研の諸先輩方でした。飲食店を何件も取材する仕事でした。ネタさえあれば楽勝だと思っていたのに、いざやってみると全く書けません。そもそも書く以前に取材で何を質問していいのか分からないのです。いつも当たり前のようにしている外食なのに、私って食べ物にもお店にも、ほとんど興味を持てていなかったんだわ、と気づきました。試食をさせてもらっても味や香りを感じ取るセンサーの弱さや、感じたことを言葉にする力のなさを思わせられるばかり。同行したカメラマンさんが料理の特徴をさっとつかみ、一番美味しそうに見えるアングルや演出でバシッと撮影していく傍らで、私はいつもおろおろしていました。

どんな取材にもしっかりした準備が必要で、準備のためにはその分野に関する知識がたっぷり必要なのだと痛感した経験でした。媒体に載る文字数はほんの少しで、用意したことのほんの上澄みのようなことしか伝えられないとしても、それでも、裏側に厚みのない仕事をしてはいけないと思いました。

専門家でないと書いてはいけないのか?

では、専門的な知識がなければ書いてはいけないのか? というと必ずしもそうではないようにも思うのです。正確さ、緻密さ、専門性の深掘りといった要素が求められる記事のほうが多いのでしょうが、「違う視点が欲しい」といった理由で門外漢にもお鉢が回ってくることがあります。なメ研からの紹介で担当させていただいた、クリエイティブ・リンク・ナゴヤ(CLN)のインタビュー記事はまさにそれだったなと思います。

こちらはあまり知られていないアート関連の職種を紹介するもので、私が以前に求人関係のサイトの記事を書いていたことからお声がけをいただきました。他業種からの転職者も受け入れたい場合は、むしろ業界のことを知らない人にインタビューしてほしいというニーズもあるのでしょう。そんな感じでアート関連のイベントやプロジェクトを裏方的に支える人たちを紹介してほしい、というものでした。

とはいえ舞台もアートも知らない私にできるかしら? と思いつつ、お話を聞くと山田さんも野田さんも専門分野を持ったうえで、果敢に新たな分野にも挑戦する姿に感銘を受けました。自らが完璧でないことを自覚しながらも、ジャンルを越境して互いに足りないものを交換し、面白いところを掛け合わせて双方の魅力を高めていく。私は演劇も映像も美術も分からないけれど、そんなチャレンジングな作品なら見てみたいと思ったものでした。

実は今回の県芸の取材も同じくCLNのサイトのお仕事でした。アート界のさまざまなプロフェッショナルに、この秋名古屋で開催されるイチ推しのアートイベントを聞くというものです。インタビューイーは県芸の准教授の安野太郎さん。コンピュータ制御のロボットに音を奏でさせながらも決して自分の思い通りの曲にはならない、みたいな「ゾンビ音楽」プロジェクトを手がける作曲家でもあります。

……と、言われてもどういうことかよく分からなかったのですが、お話ししてみると「障害者アート」の話題にもなり、もしかしてそう遠い世界のことでもないのかも、と感じました。安野さんはじめさまざまなアーティストが当たり前と思われている「音楽」の概念を問い直すべく挑戦している実践の話にはつい前のめりになりました。対話の中から「境界」というキーワードが発見されたときには、本当にこのお仕事ができて良かったなとジーンときてしまいました。