「弱さ」が照らし出すもの・石黒好美の「3冊で読む名古屋」⑭

【今月の3冊】

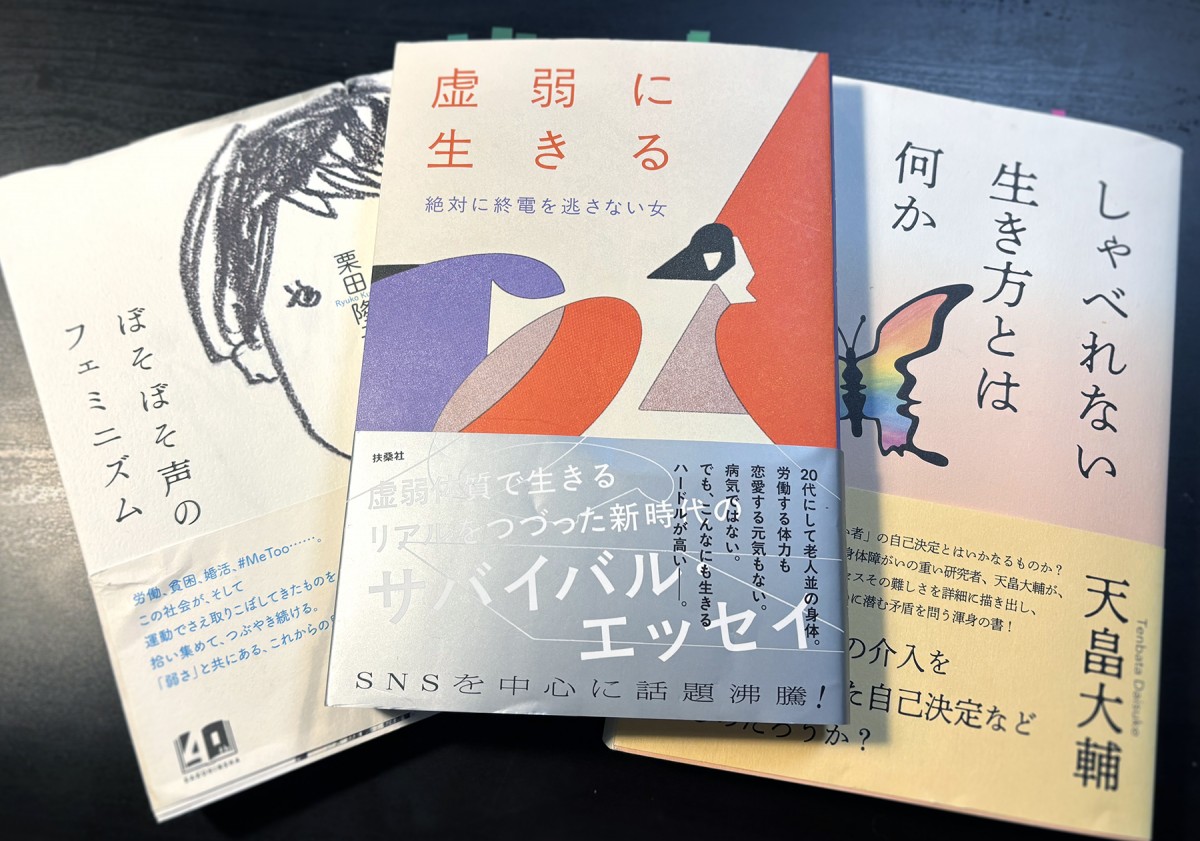

『虚弱に生きる』(絶対に終電を逃さない女、扶桑社)

『ぼそぼそ声のフェミニズム』(栗田隆子、作品社)

『しゃべれない生き方とは何か』(天畠大輔、生活書院)

絶対に終電を逃さない理由

朝は味噌汁と米に納豆や目玉焼き、ヨーグルトを食べ牛乳や青汁を飲む。毎食栄養バランスを考えた高タンパク・低脂質の食事をつくりカロリー計算もする。朝晩にラジオ体操、週に数日はスポーツセンターに通って筋トレや卓球を行い、一日おきにジョギングもする。

どれだけはつらつとして健康な人なのだろうと思うが、『虚弱に生きる』を書いた彼女は毎日ここまでしてもなお常に体調が悪く、いつも肩と首と背中と腰と膝と左足首を痛めており、「一日四時間、週に五日間の労働が体力の限界」だという。

人と比べて極端に疲れやすいことに気づき、20代のほとんどを闘病と「健康になるため」の試行錯誤に費やした末にたどり着いたのが上記の健康法である。ここまでしてなお、まだ「一日四時間✕五日間」が限界で、「普通の人」がする就職活動の「スタートラインにも立てていないような状況」だという。疲れやすく、体調を崩しやす過ぎる「虚弱」な体質のために夜更かしも夜遊びもできず(「絶対に終電を逃さない女」というペンネームはそもそも終電の時間まで起きていられない、という意味でもあるらしい)、ハイヒールも履けず、軽くて身体を締め付けないカジュアルな服しか着られない。仕事も、遊びも、ファッションも恋愛結婚も出産も子育ても、すべては「健康」が前提で、それが無いだけでたちまち生活が立ち行かなくなることがこれでもかと示される。ここまでしんどくても、彼女の場合は原因となる疾患が見つからないのも辛そうだ。往々にして「健康な人」たちからは「気の持ちよう」とか「根性がない」「自己管理ができていない」と言われて余計に傷ついてしまうことが想像に難くない。実際には自炊したり運動したりして、むしろ人一倍健康に気を付けているのにも関わらず。

対して私は体力のみで乗り切ってきた女である。氷河期をサバイバルして獲得した正社員の座にしがみつくため、20代から30代にかけて深夜残業をしなかった日の方が少ないくらいだ。何ならその後飲みに行き、朝方に帰って翌日も滑り込むように定時に出勤していた。

当時は「能力とやる気があるから私に仕事が集まってくるんだわ、ああ忙しい、忙しい」と鼻を高くしていたが、思えば要領が悪くて仕事が遅かっただけである。むしろ長時間労働が苦にならない肉体(と、それを疑問に感じない脳)しか持っていなかったために、「効率を上げる」「別の方法を考える」「チームで仕事をする」といった発想を持てず、気合だけで大量のタスクをこなすゆえにイノベーションが起こらない、という日本経済衰退の象徴みたいな働き方だった。「すさまじい健康体」という貴重な財産を、本当に軽々しく扱っていたと思う。

「弱くてもいい」と言えるのは誰?

その後、私はホームレス支援の活動に出合い、福祉関係の仕事を転々とすることになる。福祉施設やNPO法人というと「働く人の心身の弱さに配慮してもらえるのでは」と期待して入職する人が少なくない。当然だ。高齢者や障害者、子ども、生活困窮者など、社会的に弱い立場に置かれた人たちに寄り添いましょう、と常に言っているわけなのだから。だが、ここでも企業と同じかそれ以上の体力と気力が必要とされていることに気づく。『ぼそぼそ声のフェミニズム』のこのくだりは、首がもげるほどうなずきながら読んだ。

社会活動は人手不足ゆえか「一人前」以上の力が要求される。場合によっては普通の企業で働く以上の「体力」「能力」「気力」を求められる。半人前で生きていてもいい、と言っている支援者や活動家はいるが、たいてい、そう話している活動家や支援者は(過去に落ち込んだことがあったとしても)活動をしている現在において、甚だ元気である。(略)活動に残っている人はなんだかんだいっても元気で、人の言うことにそれほど傷つかず、自分の信念は(誰に何を言われようが)頑固といってよいほどにしっかりと持ち合わせているような人。弱者でも生きられるといった運動の中で「強者」であることがこれほど要求される場面が多いことに、改めてこの社会のマッチョな構造の根深さをしみじみ感じている

団体の規模が小さく予算もないために、現場の支援も経理も広報も、とマルチタスクをこなす人が少なくないし、フルタイムで働き平日夜や土日にボランティアという人も多い。めちゃくちゃ気力と体力が充実していて元気である。もちろんそんな人ばかりではないし、体調に合わせてできることだけ、という関わり方をしている人もいる。

しかし、どうしてもリーダー的立場の人は「体力」「能力」「気力」が満ち満ちていることが多い。それ自体は悪いことではないが、『虚弱に生きる』やこの栗田さんのように、心身の弱さゆえの居心地の悪さを声にしてくれる人は稀だ。気力や体力に不安を抱えた多くの人は何も言わなかったり、言えなかったり、言っても元気いっぱいの人には聞こえていなかったりすることの方が多い。いかにこうした声を聞き逃さず、活動の推進力にしていけるかが問われているように思う。

「支援」は「能力の水増し」なのか

栗田さんはまた「あまり体力もなく、気力もない人間が「政治」に関わりうるその回路を見つけられたら、新しい「政治」という概念の発見ないし発明であり、偉大な仕事のように感じてならない」と語っていた。

天畠大輔さんは体力も気力もこの上なく漲っているが、四肢に麻痺があり、24時間介護が必要で、食事・入浴・排泄などに加えて発話もできない。こうしたハンディキャップを背負いながら博士課程を修了し、参議院議員にもなった。

話すことのできない天畠さんは「あ、か、さ、た、な話法」という方法でコミュニケーションする。たとえば「名古屋」と伝えたいときは、通訳者が「あかさたなはまやらわ・・・」と話す中で「な」に当たったら合図を出す。次には「か」で合図を出し、通訳者が「かきくけこ」と言ったら「こ」で合図する、という具合に一文字ずつ伝えていく。

この方法で話していると、通訳者が「先読み」をするようになる。「な・ご・や・め・・・」と言った時点で「なごやメディア研究会、って言いたいの?」と予測して天畠さんに問いかけ、合っていれば「うん、そうそう」と合図する。

この先読みが外れることももちろんある。間違っている場合は訂正すればいいが、ときに「自分では考えていなかったけれど、通訳者の先読みを聞いて “それ、いいな” と思い、言いたいことを変える」といったことが起こる。このとき、どこまでが自分の意思で、どこまでが通訳者の意見なのかが曖昧になる。天畠さんは研究者として論文も書いているが、論文は複数の通訳者がチームを組んで書いているという。ミーティングを通じて天畠さんの知識や問題意識を共有し、通訳者が書いたものを天畠さんとチームで確認してブラッシュアップしていく。「あ、か、さ、た、な話法」で一字一句入力していてはいつ書き終えられるとも知れない論文が、この方法なら速く書ける。同時に、どこまでが自分が書いた論文で、どこからが通訳者が書いたものなのかが分からなくなる。天畠さんは自分の能力が通訳者たちによって「水増し」されているのではないかと悩む。

しかし、障害の有無に関わらず、他者の介入を一切受けないで論文を書くことなど、ありえるのだろうか? 指導教員や他の研究者の助言を受けたり、ゼミで話し合ったアイデアを論文に反映させるのはよくあることだ。天畠さんは「何ゆえ、健常者は “水増し” の恩恵を受けながら筆者のようなジレンマを感じずに、しかも成果物を自分のものとしておけるのか」という問いに至る。