石黒好美の「書く福祉」・これからのメディアにできること——NPO法人ささしまサポートセンターの市民フォーラムから

6月22日、名古屋で野宿者・生活困窮者の支援を行う「NPO法人ささしまサポートセンター」の市民フォーラムが開催されました。実は私、ライターをしながらこのささしまサポートセンターにも関わっておりまして、このフォーラムの企画も担当しました。

市民フォーラムでは毎年いろいろなゲストをお呼びして、普段の活動とはちょっと違った視点から貧困や社会保障のことを考える機会としています。今回は連載記事「ホームレスは、どこへ行った―岐阜の現場から―」で貧困ジャーナリズム賞を受賞した岐阜新聞社の山田俊介記者と坂井萌香記者を講師にお招きし、「メディアが見たささしまサポートセンター」をテーマにお話しいただきました。

市民フォーラムのチラシ。「なメ研」のニュースレターでも告知のご協力をいただきました。ちなみに、なぜ私が生活困窮者支援に関わり始めたかについては、この記事を読んでください。

許可を取ったのに取材できない

「ホームレスは、どこへ行った」は岐阜新聞の連載ですが、お二人は名古屋でも取材をされました。(連載の第4章は名古屋編)

より多くの野宿者のことを知りたい、岐阜よりもホームレス状態にある人に対する支援の手厚い名古屋に岐阜出身の人がいるかもしれない――そんな思いから名古屋で取材を始めたお二人でしたが、最初は炊き出しの列に並ぶ人の多さや独特の雰囲気に圧倒されてしまったとか。誰に何を聞けばいいのか、この状況をどう捉えればいいのか。持参したカメラを鞄から出すこともできない日が続きます。

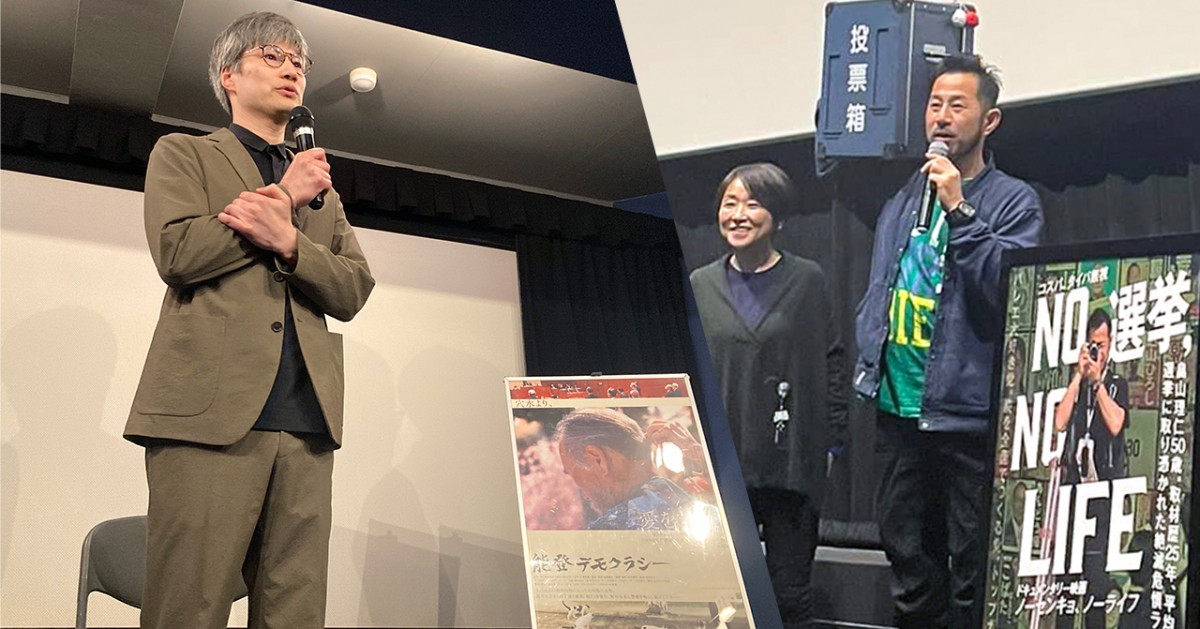

ささしまサポートセンター市民フォーラムに登壇した(左から)坂井萌香記者、山田俊介記者=筆者撮影

自分が名古屋に取材に出ているときには別の記者に負担をかけてしまう。早く成果を出さねばと、思い切って炊き出し会場でカメラを構え、何枚かシャッターを切ると、炊き出しや生活相談をしているボランティアから「何をしているのか」と叱られてしまいます。

相談の現場を取材する難しさ

山田さんも坂井さんも、ささしまサポートセンターのホームページの「お問合せ」にある留意事項を読み、取材依頼書を送付し、許可を取って取材をされていました。もちろん、個人が特定されないようにとか、本人の許可なく写真を撮らないといった配慮もされていたと思いますので、支援者からの制止は理不尽に感じられたのではと思います。

ただ、私たちとしても取材してほしくないわけじゃないんですよ。困っている人には相談できるところがあると知ってほしいし、一緒に活動してくれるボランティアも寄付も増やしたい。活動のことを広く伝えたいのはやまやまなのです。

ただ、ここが難しいところで、生活や健康に関する相談というのはめちゃくちゃデリケートなことです。お金をまったく持っていない、借金がある、仕事が決まらない、ネットカフェに住んでいる、ギャンブルがやめられない、精神障害がある、頼れる家族も友人もいない……といったことを他人に話す。それまでにどれほどの葛藤があったことでしょうか。本当は誰にも知られないようにして、うまくやり過ごしたかったかもしれない。けれど、どうにもうまくいかなくて、それでも厳しい状況をなんとか乗り越えたくて、藁にもすがる気持ちで、やっと「今日こそは」と勇気を振り絞って炊き出し会場に来ているかもしれない。

そこで新聞社やテレビ局の人にまで自分の話を聞かれたり、写真や映像を撮られたりしたらどうでしょうか。今日はいいや……と相談をあきらめてしまうかもしれないし、「支援団体の人の言うことを聞かなければ、助けてもらえないかもしれない」と、本心を隠してしぶしぶ取材を受け入れてしまうかもしれません。周りの人にも「あそこに相談に行ったら新聞に載ってしまうのかな」と思わせてしまうかもしれません。

炊き出し会場での相談活動。医師や医学生のボランティアによる健康相談も行われている=筆者撮影

そもそもささしまサポートセンターのような支援団体も「ここで相談をしています」と看板を出したところで、すぐに困っていることを聞かせてもらえるわけではありません。巡回相談といって野宿をしている人のところを訪れ、食品や日用品をお渡ししながら話を聞く活動もしていますが、遠くから近づく支援者の姿を見つけると、静かに寝場所を離れてしまう人もいます。食品だけ受け取って、何ひとつ話されない人もいます。炊き出し会場での相談も同じで、毎週やっていても「今日は誰も相談に来ないね」とか、雑談したり愚痴を聞いているだけの日もあります。

ささしまサポートセンターのボランティアによる巡回相談の様子=筆者撮影

それでも毎月必ずやる。雨の日も祝日も、毎週必ず誰かが相談会場にいる。ということを続けて、初めて会ってから半年後とか一年後、三年後、四年後……にやっと自分のことを話し、助けが欲しいと言ってもらえるようになる、ということがあったりします。炊き出し会場は食事がとれる、石鹸やタオルがもらえる、散髪や医療に関する相談もできる……という機能をフックにして、「いざとなったら、ここで相談をすればいいんだ」という安心感や信頼感を醸成していく場でもあるのです。そうした場に、いかに悪気はないとはいえ大きなカメラを抱えた人がやってくる、というのは大きな警戒感を与えてしまうものです。

さらには、2年ほど前に名古屋でホームレス状態にある人の様子を面白おかしく撮影した動画がYouTubeにアップされ、「ひどい」と炎上したことがありました。同じように再生回数を稼ごうとする撮影者が炊き出し会場に現れたという噂もあり、以来、支援者がナーバスになっていたという背景もありました。

ユーチューバーではなくプロならばいいかというと、そこまでひどくはないものの、ホームレスにまつわる報道は「悲惨な野宿生活」とか「お涙頂戴の良い話」、あるいは「ちゃんと働かないからこうなったのだ」といった自己責任論や生活保護バッシングなど、差別を助長する内容となっていることも少なくありません。手間ひまかけて取材に協力したのに、たったこれだけのコメントしか使われないのか……とか、説明したことの半分も伝わらないんだな……と「取材される側」が気落ちした経験の多さも、マスコミへの不信につながっているのだと思います。